我國會展行業收入規模顯著增長 前景看好

會展業是一個極具發展潛力的新興服務業,也是連接生產與消費的橋梁和紐帶,不僅能夠促進供需對接、暢通流通渠道,對城市產業及周邊經濟發展也產生著巨大的帶動和放大效應, 并形成相互促進的良性關系。會展業具有“一帶九”的聯動優勢,即會展業除本身產值外,利用其產業關聯效應能帶動交通、通訊、酒店、餐飲、旅游、零售、廣告、印刷、裝飾、物流貨運等周邊產業的發展。

我國會展行業穩步發展

自2000年我國提出“會展經濟”的概念以來,經過十幾年發展,會展產業市場規模不斷擴大,產業鏈不斷拓寬,帶動性逐年增強,經濟效益日益顯著。

進入2014年,我國經濟社會持續穩步發展,受經濟下行壓力影響,中國經濟發展步入新常態。同時,國八條、政府嚴控三公經費等政策對我國會展經濟的發展帶來一定影響,我國會展業在經歷了長時間的快速增長后,增速有所放緩。2015年,隨著經濟逐漸回暖,會展行業企業穩步增加,會展產業進入精細化發展階段,正在從注重規模、數量擴張向注重質量、效益轉變。

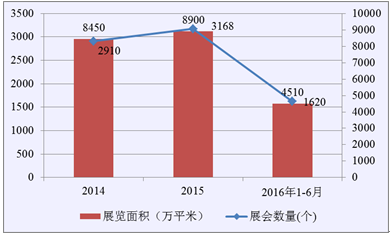

調研數據顯示,2014年,全國共舉辦了各類展覽2910場,同比增長9.4%;展覽面積8450萬平方米,同比增長4.3%,展覽項目增長快于展會面積增長,展覽效益向好。從2014至2016年上半年無論展覽數量還是展覽面積,都保持了穩定增長的步伐。

圖1 2014-2016年6月我國展覽數量及面積

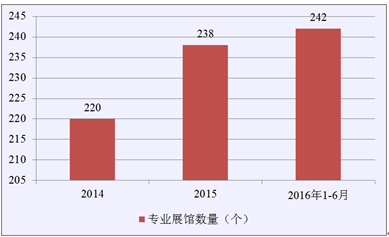

在專業展館數量方面,近三年也呈現穩步增加的發展態勢,由2014年的220個增加到了2016年的242個,展覽場館的整體建設水平越來越高。

圖2 2014-2016年6月我國專業展覽館數量

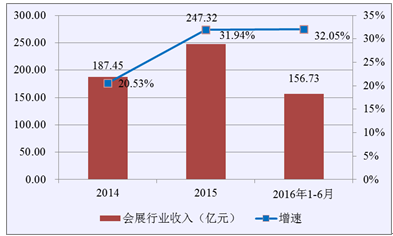

在收入方面,2014年會展企業總體收入已經接近200億元,年增速超過15%,相比前幾年持續20%的增速有所下降。2015年會展企業總體收入247.32億元,增速已經呈現快速回漲的發展態勢。

會展企業收入規模顯著增長

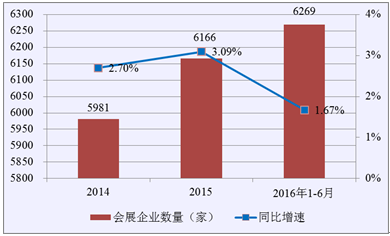

隨著會展行業快速發展,我國從事會展服務行業的企業數量穩步增長,從2014年的5981家增長到了2016年的6269家,越來越多的中小企業成長起來,在各地會展行業形成了自己的品牌。

圖5 2013-2016年6月我國會展行業企業數量

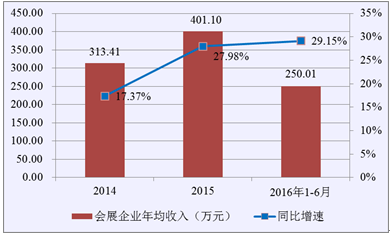

統計數據顯示,各類會展企業年均收入在2014年達到313.41萬元,到2015年則上漲到了401.10萬元,會展行業企業收入規模快速增長成為近三年會展行業發展的主要特征之一。

圖6 2014-2016年6月我國會展行業企業年均收入

隨著我國會展業的持續穩定發展,會展產業規模不斷擴大,專業化、國際化、市場化程度進一步提高,標準體系、行業組織建設取得突破性進展,設施建設速度加快,就業人數持續攀升,新的行業發展趨勢也日漸顯現,例如政府辦展逐漸淡出,會展市場化運作進程進一步加快,行業規范取得階段性成果,線上線下實現融合發展,會展教育越來越受到重視,我國會展的國際影響力顯著增強。具體體現如下:

第一、政府辦展更加規范,展會市場化運作力度加大

根據中共中央辦公廳和國務院辦公廳通知精神,2013年以來,全國開展了對各級政府主辦展會和論壇活動的清理規范工作,并取得成效。政府部門主辦展會、論壇數量減少,質量提升;“重形式、輕內容”現象得到初步遏制;領導出席規格、頻率得到有效控制,財政開支大規模壓縮,去行政化效果明顯;市場化運作力度加大,部分政府主導的展會已經開始嘗試采用政企分開的運作模式。政府辦展市場化進程的進一步加快,為建立公平開放的市場規則奠定了基礎。

第二、標準體系建設力度加大

隨著會展業規模的不斷擴大,行業標準的制定和推廣越來越成為行業規范的重要內容,工作力度有增無減。2013年以來,國家標準化技術委員會先后頒布實施了《會展中心(會議中心)服務規范》、《會展設計搭建服務規范》、《商貿類展覽會等級分類標準》等三項會展業國家標準;研究制訂了“會議分類和術語”和“貿易類展覽會數據統計”標準。商務部制定完成了會展業節能降耗規范行業標準,并已上報國家有關部門履行批準手續。浙江、廣西、山東等省區也頒布制定了一系列地方性會展行業標準。

第三、“互聯網+”助推會展產業快速發展

2015年李克強總理提出“互聯網+”的概念后,移動互聯網技術以井噴的速度發展并滲透到社會經濟、文化、生活的各個方面。會展業作為連接各行各業的重要營銷平臺,也將目光聚焦到了移動互聯網應用上,同時也催生了大批專注會展移動互聯網解決方案的企業和平臺。 由于會展期間的資源太多、時間又太短,用傳統方式根本無法深入開發,傳統會展模式對會展資源的利用度、開發度并不高。而移動互聯網讓會展行業能夠更深入地對會展資源進行開發,衍生出頗具想象空間的“會展+互聯網”新模式。

2015年,《國務院關于進一步促進展覽業改革發展的若干意見》里提出,加快信息化進程,引導企業運用現代信息技術,開展服務創新、管理創新、市場創新和商業模式創新,發展新興展覽業態。舉辦網絡虛擬展覽會,形成線上線下有機融合的新模式。推動云計算、大數據、物聯網、移動互聯等在展覽業的應用。

在此政策背景下,展覽業低碳、環保、綠色理念,“綠色、低碳、可持續”已逐漸成為現代展會轉型升級的方向。

第四、我國正在形成五大會展經濟帶

會展經濟的發展與一個城市產業結構、區位優勢、開放和市場化程度、基礎設施建設以及服務貿易發達程度等因素密切相關。在我國,正是由于各城市和地區的產業結構、地理位置、開放程度等存在很大差異,形成了多層次、多形式的會展經濟產業帶和會展中心城市。

從區域分布來看,中國會展業已基本形成了以北京為中心的“環渤海會展經濟帶”,以上海為中心的“長江三角洲——華東會展經濟產業帶”、以廣州、香港為中心的“珠江三角洲——華南會展經濟產業帶”,以武漢、鄭州、成都、昆明等城市為龍頭的“中西部會展中心城市”和以大連、哈爾濱等城市為中心的“東北邊貿會展經濟產業帶”。這些會展經濟產業帶和會展中心城市通過進行準確的功能定位,逐步形成了相互協調、各具特色、梯次發展的互動式會展經濟發展格局。

1)環渤海會展經濟帶——以北京為中心,以天津、廊坊等城市為重點,其會展業發展早、規模大、數量多,專業化、國際化程度高,門類齊全,知名品牌展會集中,輻射廣。另外,在北京的會展業中,由原中央政府部門轉化出來的全國性專業行業、協會成為辦展主力是北京會展業的另一特點,使北京會展業的輻射和帶動作用十分突出。

2)長三角會展經濟帶——以上海為中心,以南京、杭州、寧波、蘇州等城市為依托的會展產業帶已經形成。該產業帶起點高、政府支持力度大、規劃布局合理、貿易色彩濃厚,受區位優勢、產業結構影響大,發展潛力巨大。

3)珠三角會展經濟帶——以廣州為中心,以廣交會為助推器,以深圳、珠海、廈門東莞等會展城市群,形成了國際化和現代化程度高、會展產業結構特色突出、會展地域及產業分布密集的會展經濟帶。

4)東北會展經濟帶——以大連為中心,以沈陽、長春等城市為重點的會展經濟帶,依托東北工業基地的產業優勢及東北亞的區位優勢,形成了長春的汽博會、沈陽的制博會、大連的服裝展等品牌展會。

5)中西部會展經濟帶——以武漢、成都為中心,以重慶、西安等城市為重點的會展經濟帶,通過不斷發展,現已形成了武漢的華中國際汽車展、武漢光博會、成都的西部國際博覽會、綿陽的科博會、重慶的高交會、西安的東西部洽談會等品牌展會。

未來5至10年,我國會展業界將更多地關注經濟發展新常態;供給側結構性改革,將為會展業發展提供更大的空間;新商業模式與物聯網結合在一起,將為會展業帶來新的模式。與此同時,城鎮化、“一帶一路”、長江經濟帶戰略,也將為會展業帶來更多機遇。相信未來10年,隨著全球經濟結構的調整,會展業將進入爆發性發展時期。未來10年,中國會展業有望超越德國,位居全球首位。中國會展業不是追求規模做大,而是要更好地為經濟發展服務。

掃描二維碼,關注會展天下,獲取更多新鮮資訊↓↓↓

(文章轉載請注明來源:會展天下)